2ème partie, Kiki, DADA, le Surréalisme 1918-1939

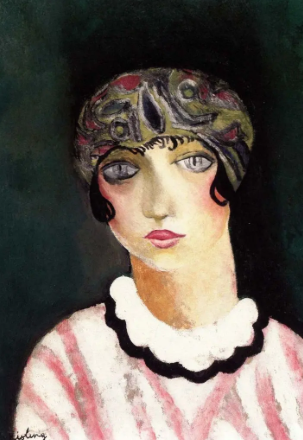

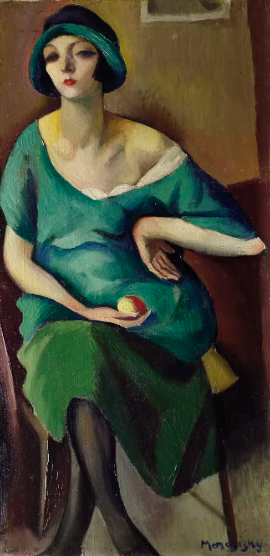

I Alice Prin, alias Kiki de Montparnasse

Huile sur toile

92 x 60 cm.

Moderna Museet, Stockholm

En 1917 est apparue dans l’entourage des artistes de la Rotonde une jeune fille du nom d’Alice Prin (1901-1953), bientôt surnommée « Kiki de Montparnasse ». Née de père inconnu, elle a été élevée par sa grand-mère en province avant d’être récupérée par sa mère qui la chasse quand elle a quinze ans pour avoir posé nue dans l’atelier d’un sculpteur.

Rencontre avec les artistes de la Rotonde

Elle vivote alors de petits métiers. L’hiver 1917, elle est hébergée quelquefois par Chaïm Soutine cité Falguière. Il casse ses meubles en bois pour alimenter le feu et la réchauffer, écrit Dan Franck. Soutine la présente à ses amis de la Rotonde. En 1918, elle a 17 ans, les cheveux courts, coupés au carré, un air malicieux et impertinent, un langage fleuri, l’accent parisien. Elle rencontre le peintre Maurice Mendjisky. Elle est sa compagne et son modèle, mais pose aussi pour les autres artistes de Montparnasse, les amis de Maurice : Amadeo Modigliani, Moses Kisling, Foujita (En 1922, il peint Kiki à la manière de l’Olympia de Manet, en très grand format dans son Nu couché à la toile de Jouy)… Avec les premiers billets qu’elle gagne, elle s’achète des vêtements décents et des chaussures (Dan Franck, Le Temps des bohèmes, Grasset 2015, chap. « Kiki », p.331-337).

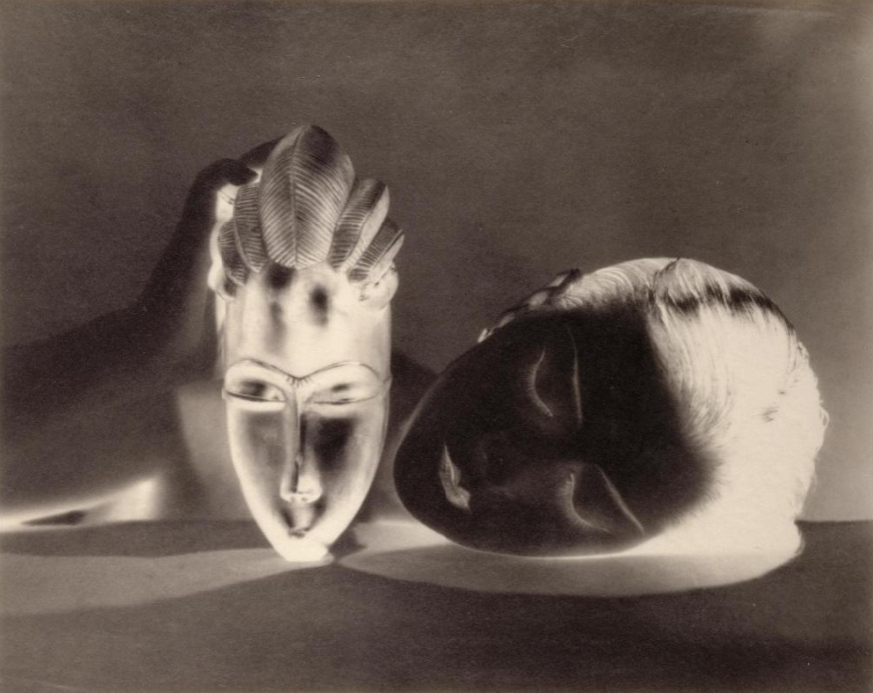

Avec Man Ray, de 1921 à 1929

En 1921, Kiki croise le chemin de l’Américain Man Ray, peintre et photographe. Elle est avec une amie, Thérèse Treize, dans un café rue Vavin (quartier Montparnasse).

« Le photographe se trouvait dans un café de Vavin cousin du Dôme et de la Rotonde. La salle était bondée. Il y avait là toute l’assistance qui constituait l’ordinaire du quartier depuis l’armistice : des peintres moins pauvres, des écrivains américains, des danseurs suédois, une armada de modèles, un Peau-rouge avec toutes ses plumes nommé Colbert, Granowsky, peintre, juif, polonais, déguisé en cow-boy, un poète lapon, des Russes -blancs, désormais –, […] Cocteau et son petit Radiguet… le peintre Jules Pascin de retour d’Amérique, Antonin Artaud, un musicien noir essayant un saxo à voix basse, Adamov, très jeune encore, pieds nus dans ses spartiates, rongé par la misère… ».

Ni Thérèse ni Kiki n’ont pas de chapeau. Pour cette raison, on refuse de les servir. Kiki monte alors sur une table, puis en saute « dévoilant dans un mouvement de tissu savamment orchestré ce qu’il faut, et aussi ce qu’il ne faut pas. » et, joignant le geste à la parole, elle aurait dit : « – Pas de chapeau, pas de chaussures et pas de culotte. » (op. cit., chap. « Un Américain à Paris », p.380 ou le documentaire Les Aventuriers de l’art moderne, épisode 4 « Les Aventuriers de Montparnasse », de 16,22 à 18,22 mn)

Amusé, Man Ray (1890-1976) invite les deux femmes à sa table. Kiki devient pour quelques années sa muse (voir par exemple Le Violon d’Ingres, 1924) .

Rupture

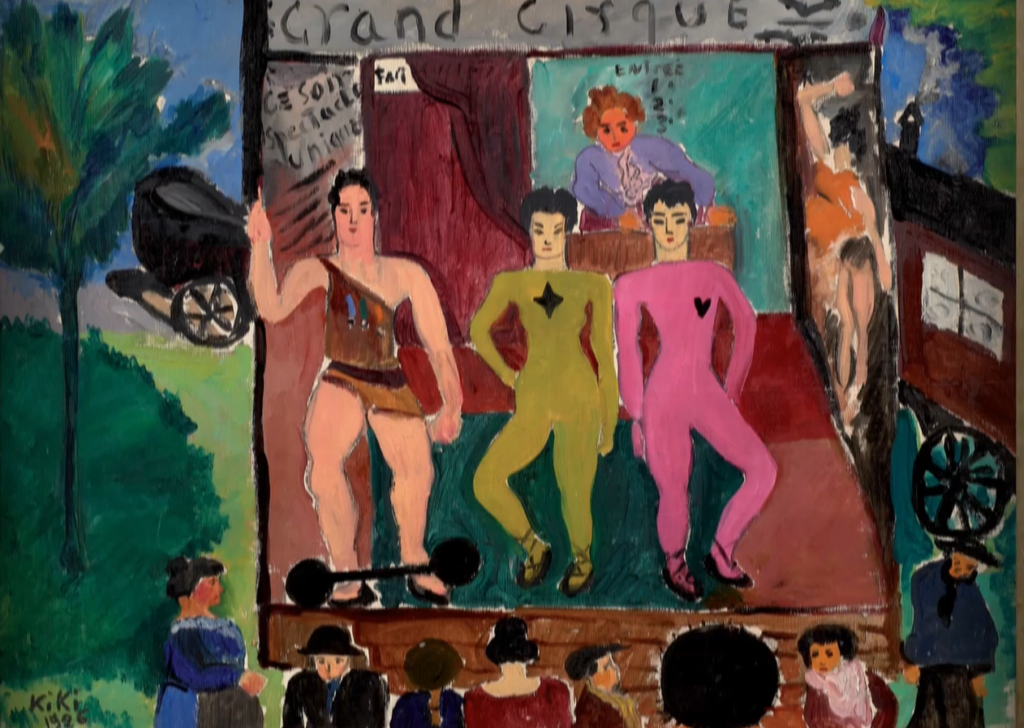

Mais en 1929 Man Ray rompt. Il a rencontré Lee Miller, venue des Etats-Unis jusqu’à Paris pour lui demander de devenir son élève. La rupture est assez spectaculaire. Elle a lieu à la Coupole, un café qui a ouvert deux ans auparavant boulevard du Montparnasse. Cependant, la page est tournée. Kiki a rencontré un journaliste et fondateur de journaux, Henri Broca, avec lequel elle part. Entre temps, elle-même s’est fait connaître comme artiste peintre. Elle a commencé à exposer dans des galeries en 1927. On peut aussi mesurer ses talents de chanteuse au Jockey, un club à la mode où se retrouve le soir le tout Paris de l’Avant-garde littéraire

Pour aller plus loin… De nombreuses sources permettent de suivre la vie d’Alice Print et de prendre connaissance de sa carrière de peintre, de chanteuse et de danseuse, jusqu’à sa mort en 1953..Nous vous conseillons, chez Casterman, Kiki de Montparnasse, par José-Louis Bocquet (Scénario) et Catel Muller (Dessin) et, surtout, Souvenirs retrouvés, l’autobiographie de Kiki parue depuis quelques années seulement dans son intégralité, aux éditions José Corti.

Kiki artiste

II DADA

La fin de la guerre voit le retour à Paris des artistes qui l’ont fuie, par conviction pacifiste ou par intérêt personnel. Les rues de Paris revoient ainsi Tristan Tzara, qui avec l’Allemand Hugo Ball avait officialisé la naissance de Dada à Zurich en 1916, mais aussi Francis Picabia qui s’était réfugié en Amérique, et Marcel Duchamp, qui s’y était installé dès 1913. Francis Picabia est un artiste Dada, Marcel Duchamp avec ses ready-made est, d’une certaine façon, le précurseur de Dada.

Qu’est-ce que DADA ?

Dada est international. Des groupes Dada se sont constitués après la guerre dans les lieux instables politiquement, comme Hanovre, Berlin, Cologne, ou dynamiques au plan artistique, comme Paris.

On a fini par parler de « dadaïsme ». Mais le suffixe –isme indique une doctrine. Or le groupe Dada rejette tout embrigadement. Ses membres sont soit anarchistes soit apolitiques, ils rejettent les valeurs et les morales. Le principe de Dada est l’absence de principes, la destruction des règles. Le groupe a en commun le goût de la provocation et du scandale.

Dada à Paris

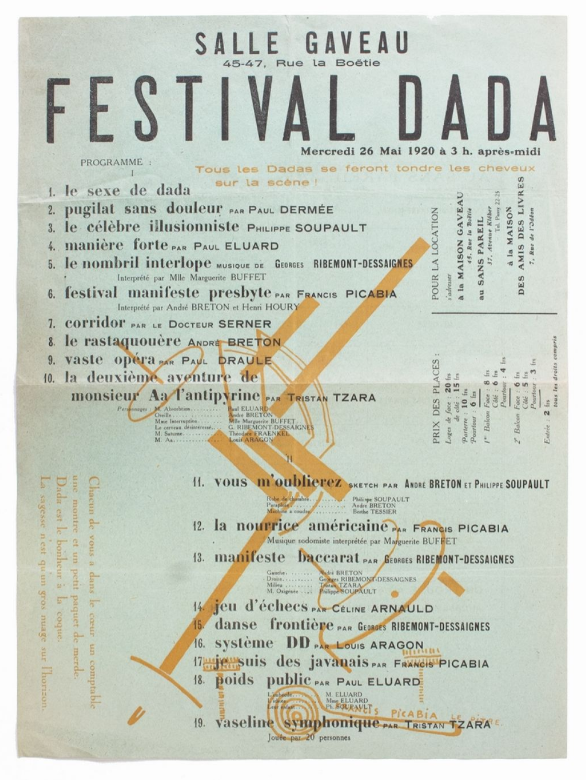

27,2x37cm., une feuille. Collection particulière

A Paris, trois jeunes gens, André Breton, Louis, Aragon, Philippe Soupault, participent avec les autres DADA à des représentations destinées à choquer le bourgeois et la bien-pensance. André Breton et Louis Aragon se sont rencontrés au Val de Grâce où, étudiants en médecine, ils servaient comme infirmiers dans l’unité psychiatrique des blessés de guerre. Philippe Soupault, poète et fils de médecin, leur a été présenté par Guillaume Apollinaire en 1917.

Ils sont présents lors du « Festival DADA » le 26 mai 1920, salle Gaveau. En 1921, les trois jeunes gens organisent un simulacre de procès de l’écrivain Maurice Barrès, antidreyfusard et proche de l’extrême droite nationaliste : nouveau scandale. Mais cette fois Tristan Tzara, chef de file DADA, désapprouve. Pour lui, Dada ne prend partie ni pour la droite, encore moins l’extrême droite, ni pour la gauche.

A propos de l’activité DADA à Paris, nous vous recommandons l’article en ligne 1920-23 Dada à Paris d’Hugues Absil (https://hugues-absil.com/wordpress/1920-23-dada-a-paris/) N’hésitez pas à vous promener dans le site !

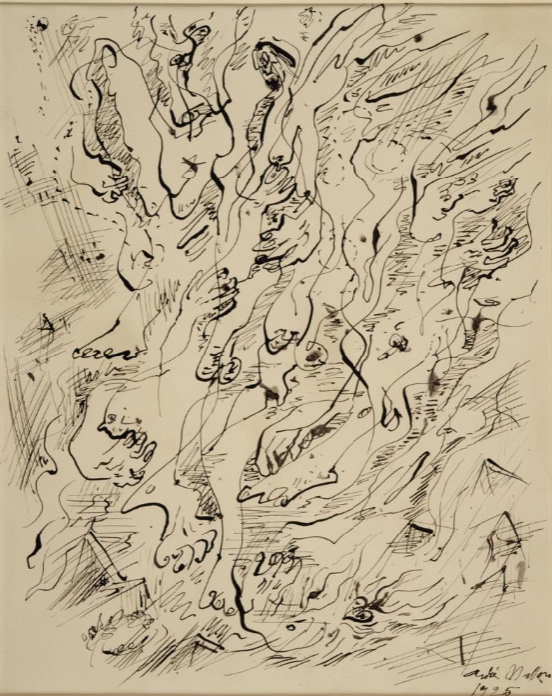

A partir de cette date, les trois écrivains commencent à s’éloigner de DADA pour fonder leur propre mouvement, le Surréalisme. Ils sont suivis par Juan Miro, André Masson, et Robert Desnos, déjà surréaliste sans le savoir si l’on en croit le documentaire Les Aventuriers de l’art moderne, épisode 4.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire en open source Dada à Paris, de Michel Sanouillet (Publication du CNRS, 2019)

III La naissance du surréalisme

Les Champs magnétiques, 1919

En 1919, André Breton et Philippe Soupault se retrouvent régulièrement dans un café du boulevard Saint-Michel. Ils y écrivent à quatre mains leur première oeuvre, qui s’appuie sur l’écriture automatique. Elle marque la naissance du Surréalisme, mais ils ne le savent pas encore. A cette période, ils sont DADA.

Le fondateur du mouvement surréaliste

Le fondateur du Surréalisme est A. Breton, entouré de ses deux acolytes, Louis Aragon et Philippe Soupault. Le mouvement naît de façon intuitive en 1919 avec la fondation de la revue Littérature en mars 1919 et l’écriture des Champs magnétiques en mai-juin de la même année.

Le principe du Surréalisme

L’univers surréaliste est gouverné par l’inconscient et les désirs. La raison et l’inhibition sont bannies. Le Surréalisme est également politique, marxiste.

Les instruments privilégiés des Surréalistes

tout ce qui produit des effets imprévisibles, le jeu (par exemple le jeu du « cadavre exquis »), l’automatisme, le rêve, le cauchemar, la magie, l’absurde.

Son nom : « Surréalisme »

Son nom est emprunté à G. Apollinaire : en 1917, à la 1ère de sa pièce les Mamelles de Tirésias, il qualifie laa pièce de « drame surréaliste » (« drame », c’est-à-dire « action ». André Breton l’emploie aussi pour définir la Pittura metafisica de Chirico et la poétique du hasard de Marcel Duchamp.

« Je crois en la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l’on peut ainsi dire. » (A. Breton, 1er Manifeste)

La naissance officielle du Surréalisme

En 1924 André Breton rédige Le (1er) Manifeste du Surréalisme (le deuxième parait en 1929) en hommage au Manifeste du parti communiste publié par Marx et Hengels en 1848 et donne naissance officiellement au mot « Surréalisme ». En 1924 également, les Surréalistes fondent la revue La Révolution surréaliste, qui devient ensuite Le Surréalisme au service de la Révolution (parution 1924-1930). Et en 1925 a lieu la première exposition surréaliste, à la galerie Pierre, 13 rue Bonaparte dans le quartier de l’Odéon (voir le site Atelier André Breton). Y participent : Max Ernst, Man Ray, Jean Arp, Joan Miro, André Masson, Picasso, Pierre Roy, Giorgio de Chirico, Paul Klee (ni Klee, ni Picasso ne se revendiqueront ensuite du mouvement).

Dada, Surréalisme, les lieux de rendez-vous

De la rive gauche à la rive droite

En 1919, alors qu’ils sont encore DADA, André Breton et Ph. Soupault se retrouvent rive gauche,dans le 5ème arrondissement, soit au café La Source, 35, boulevard Saint-Michel, soit à l’hôtel des Grands Hommes, 17, place du Panthéon où loge Breton.

Puis, entre 1920 et 1923, Dada et surréalistes se réunissent rive droite, au café Certa, dans le 9ème arrondissement, 11, passage de l’Opéra, entre la rue Le Peletier et l’actuelle rue Drouot. L’endroit a été détruit en 1923. « Tzara et Aragon y recevaient les candidats à l’adhésion et d’autres amis du groupe, comme Marcel Duchamp, Max Ernst, Jean Arp, ou René Crevel, jeune, beau, fragile, toujours au bord de la révolte ou de l’enthousiasme. » Op. cit., chapitre « Petite géographie surréaliste », p.441.

A partir de 1924, le chef auto-proclamé du Surréalisme André Breton reçoit également chez lui, après qu’il a emménagé un peu plus au nord, mais toujours dans le 9ème arrondissement, vers la Place Blanche, au 42, rue Pierre Fontaine.

Allers et retours rive droite – rive gauche

Quand ils ne vont pas rue Fontaine, les Surréalistes reviennent s rive gauche, au café de la Mairie, place Saint-Sulpice, dans le 6ème arrondissement (près du palais du Luxembourg où siège le Sénat),

On les voit aussi, « dans le sillage de Man Ray, d’Aragon ou de Desnos [à] la Coupole, où venaient aussi les peintres. Artaud et beaucoup d’autres restèrent fidèles au Dôme ou à la Rotonde. » (ibid )

Un autre lieu de rendez-vous est la rue Blomet, dans le 15ème arrondissement. André Masson y habite avec sa femme et sa fille, Dans la même bâtisse vit Joan Miro. « Les premières années (1924-1925, ndlr), grands et petits surréalistes passent rue Blomet : Leiris, Artaud, Roland Tual, Bataille (qui fut proche du mouvement sans jamais y adhérer), Limbourg, Aragon » (ibid, p.442), et sans doute Benjamin Péret.

Enfin, un lieu emblématique du Surréalisme est le 54, rue du Château, dans le 14ème arrondissement, derrière la gare Montparnasse. Hébergés par Marcel Duhamel, futur créateur de la « Série Noire », Yves Tanguy y a son atelier, Marcel Duchamp et Jacques Prévert y ont leur appartement.

Pour finir

Kiki fréquente les artistes Dada et les artistes surréalistes quand ils sont à Montparnasse. Jacques Prévert et Robert Desnos, d’ailleurs lui écrivent des chansons qu’elle refuse, au prétexte qu’elles sont « trop intelligentes pour elle » (Ibid. p.443). Le mouvement Dada s’étiole et disparait peu à peu après 1920. Quant au mouvement surréaliste, il naît véritablement à Paris. Il est d’abord littéraire, et se façonne à l’ombre de DADA. Il est rallié ensuite par les autres arts (et de nombreux anciens DADA). Sa date de naissance officielle est 1924, mais on considère déjà comme surréalistes des oeuvres plus anciennes, de Max Ernst par exemple, ou de Man Ray. En 1929, des tensions éclatent au sein du groupe, pour des raisons politiques liées aux exactions en URSS, mais aussi à cause du caractère autoritaire d’André Breton. Entre 1938 et 1942, le mouvement émigre aux Etats-Unis.